Suche

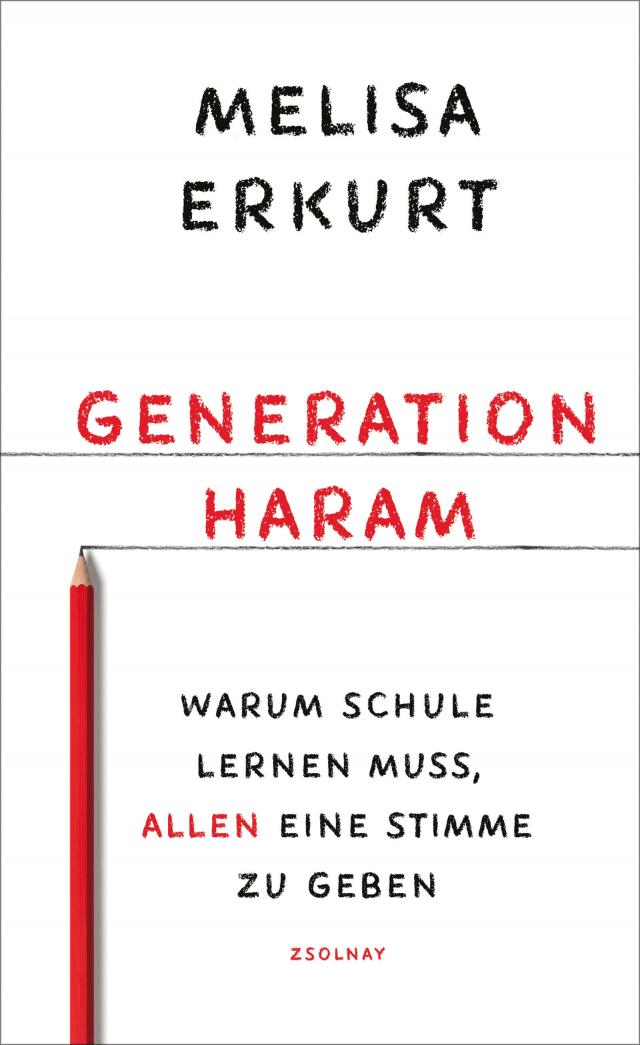

Generation haram

Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben | Melisa Erkurt

E-Book

2020 Paul Zsolnay Verlag

Auflage: 1. Auflage

192 Seiten

ISBN: 978-3-552-07220-6

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Taschenbuch erhältlich

- Als Hardcover erhältlich

'Das Buch von Melisa Erkurt sollte Lektüre werden in der Ausbildung von Pädagog*innen und Lehrkräften. Es zeigt präzise, pragmatisch, konstruktiv die Verfehlungen und Unwegsamkeiten der Bildungssysteme, in denen viele Kinder aus 'bildungsfremden' Familien auf der Strecke bleiben ... Eine Wucht!' Sa?a Stani?ic

Melisa Erkurt ist als Kind mit ihren Eltern aus Bosnien nach Österreich gekommen. Sie hat studiert. Sie arbeitet als Lehrerin und Journalistin. Sie hat es geschafft. Doch sie ist eine Ausnahme. Denn am Ende eines Schuljahres entlässt sie die Klasse mit dem Wissen, dass die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler nie ausreichend gut Deutsch sprechen werden, um ihr vorgezeichnetes Schicksal zu durchbrechen. Hier wächst eine Generation ohne Sprache und Selbstwert heran, der keiner zuhört, weil sie sich nicht artikulieren kann. Über den 'Kulturkampf' im Klassenzimmer befinden einstweilen andere. Melisa Erkurt leiht ihre Stimme den Verlierern des Bildungssystems. Nicht sie müssen sich ändern, sondern das System Schule muss neue Wege gehen.

Melisa Erkurt, geboren 1991 in Sarajevo, war Redakteurin beim Magazin biber und zwei Jahre mit dem biber Schulprojekt 'Newcomer' an Wiener Brennpunktschulen unterwegs. Erkurt unterrichtete an einer Wiener AHS, war Redakteurin beim ORF Report (Innenpolitik) und leitet seit Jänner 2021 das Medienprojekt 'die_chefredaktion'. Sie schreibt eine wöchentliche Kolumne im Falter und ihre Kolumne in der taz heißt 'Nachsitzen'.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Österreich, der Rassismus und ich

Meine Mutter flüchtete mit mir als Baby vor dem Bosnienkrieg nach Österreich. Sie war damals ungefähr so alt wie ich heute, als sie mit mir im Arm zur Busstation rannte. Wir hätten auf dem Weg dorthin jeden Moment von Snipern erschossen oder von einer Bombe getroffen werden können. Die ersten Male, als sie es versuchte, fuhr der Bus nicht oder war schon überfüllt, sodass sie Tag für Tag wiederkommen musste, immer der Gefahr ausgesetzt, auf dem Weg zur Busstation zu sterben, wie die Frauen und Kinder, deren Leichen sie in den Gassen liegen sah.

Ich erzähle das deshalb an dieser Stelle so genau, weil ich heute, wenn ich meine Mutter beobachte, wie sie etwas völlig Alltägliches macht, zum Beispiel Blumen gießt, nicht glauben kann, dass sie das alles erlebt hat und jetzt ein normales Leben führt und dass sie, seit dem ersten Tag, seit dem wir in Österreich sind, funktioniert. Weil ich im Laufe der letzten Jahre auf Jugendliche getroffen bin, die in Syrien und Afghanistan dasselbe gesehen und durchgemacht haben wie meine Mutter. Die eine noch schlimmere Fluchtroute hinter sich haben als wir, die dann plötzlich vielleicht sogar ohne Eltern und völlig allein in Österreich sind und sich jetzt auf die Schule konzentrieren und so schnell es geht Deutsch lernen sollen.

Man muss die Geschichten von Migrantinnen und Migranten kennen, um die Herausforderungen zu verstehen, vor denen sie in Österreich stehen. Egal ob sie als Kriegs- oder Wirtschaftsflüchtlinge, als Gastarbeiterkinder oder schon in der dritten Generation hier sind. Man muss das Narrativ, dass ebendiese Migrantinnen und Migranten das Problem sind, endlich umkehren und es auch aus einem anderen Blickwinkel sehen: Für autochthone Österreicherinnen und Österreicher ist Heimat eine Selbstverständlichkeit, und die meisten sind sich dieses Privilegs nicht bewusst. Sie sind aus Österreich - Punkt. Keine »Wie wäre mein Leben, wenn meine Eltern nicht ausgewandert oder geflüchtet wären«-Fragen. Keine täglichen »Erinnerungen« durch andere, dass man nicht von hier ist. Keine Sehnsucht nach einem Zuhause, das es so nie gab, das immer nur als Vorstellung existieren wird. Privilegien spürt man nicht, man spürt sie nur, wenn man sie nicht hat. Weshalb es einigen vielleicht so schwerfällt, sich in all jene, die dieses Privileg Heimat nicht haben, hineinzuversetzen.

Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, mir die Frage nach meinem Zuhause zu beantworten.

Meine Eltern kommen aus Bosnien, ich bin dort geboren. Sie haben ihre Heimat verloren und die Menschen, die sie dort waren. Aber zumindest hatten sie mal eine Heimat, zumindest kennen sie das Gefühl, auch wenn sie nie die Zeit und Kraft hatten, mit mir über ihr vergangenes Leben in Sarajevo zu sprechen. So gerne würde ich mich in ihrem Sarajevo finden, dort, wohin mich manche Österreicher zurückwünschen, wenn ich etwas sage, was ihnen nicht passt - aber nichts von mir existiert in Sarajevo. Das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, wurde im Krieg zerstört. Das Haus, in dem ich gehen gelernt habe, sieht nicht mehr so aus wie auf den bunten Fotos von früher. Die meisten meiner Verwandten leben nicht mehr oder sind ausgewandert. Wenn mich Leute fragen, ob ich im Sommer Heimaturlaub mache, muss ich schlucken. Seit ich denken kann, ist Heimat ein Ort, zu dem ich keinen Zutritt erhalte.

Jedes Mal, wenn mich in Österreich jemand als »Ausländerin« bezeichnet, fühlt sich das wie eine Retraumatisierung an. Und in Sarajevo? Dort macht man sich über die »Diaspora«, über Menschen wie mich, lustig. Über unsere Halbsprachigkeit und den österreichischen Akzent. »Die feinen Herrschaften aus dem Westen, die glauben, sie seien etwas Besseres«, ein Hohn, denn diese »Herrschaften« sind sich nicht zu fein dafür, in Österreich Klos zu putzen und nie gut genug zu sein. Sie haben sich damit abgefund