Suche

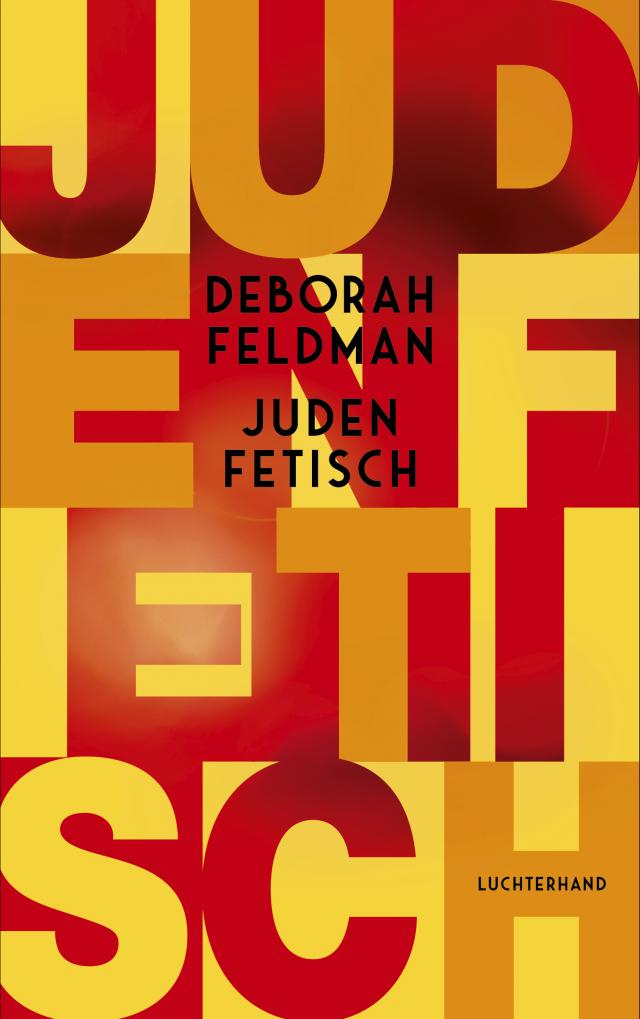

Judenfetisch

E-Book

2023 Luchterhand Literaturverlag

272 Seiten

ISBN: 978-3-641-31168-1

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich

Von der Autorin des Weltbestsellers »Unorthodox«

Ja, Berlin war es, das neue Leben in Deutschland war es, der Grund, warum plötzlich all diese Fragen in mir aufzogen. Ich hatte mich vom Thema jüdischer Identität in der Gegenwart weitgehend verabschiedet, ich wollte nur Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern. Wie weit ist mir das überhaupt gelungen? Wie habe ich es auszuwerten, dass dieses Deutschwerden, worum ich mich so fleißig bemüht habe, mich zu meinem Judentum wieder zurückschob wie zu einer unerfüllten Pflicht, die kein Vertagen mehr duldet?

Was bedeutet 'Jüdischsein' heute? Deborah Feldman, von Holocaust-Überlebenden in den USA erzogen und ausgerechnet nach Deutschland emigriert, über einen Begriff, der immer auch eine Zuschreibung, eine Begrenzung, eine Projektion ist, im Negativen wie im Positiven. Ihre Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen Erbe - und der damit verbundenen Last - beinhaltet auch das Bestreben, das Jüdischsein in etwas Größeres, Diverseres, Humaneres einzubinden. Es ist ein Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit über Grenzen hinweg - und eine Ermutigung an alle jene, die sich aus der Falle von Gruppenzwängen befreien wollen, um ihre Identität frei und selbstbestimmt zu definieren.

DEBORAH FELDMAN (geb. 1986, New York) wuchs in der chassidischen Satmar-Gemeinde im zu Brooklyn geho?renden Stadtteil Williamsburg, New York, auf. Ihre Muttersprache ist Jiddisch. Sie studierte am Sarah Lawrence College Literatur. Heute lebt die Autorin mit ihrem Sohn in Berlin.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Was ist der Zweck Ihrer Reise?

Wir haben den April 2022; gerade sind die Osterferien zu Ende gegangen, dieses Jahr sogar zeitgleich mit den jüdischen Feiertagen zu Pessach. Ich befinde mich vor der Kontrolle am Ben Gurion-Flughafen. Anders als in den USA reicht es hier sicherlich nicht mit einem einfachen »Business or pleasure«; hier möchte man von mir alles ganz genau wissen, ich kenne das schon von früheren Ankünften. Nach meiner Erfahrung gelten zwei Sorten Reisende als höchst verdächtig: die offensichtlich arabischstämmigen mit westlichen Pässen sowie Juden mit denselben. Ich reise obendrein mit meinem deutschen Pass an, da mein amerikanischer inzwischen abgelaufen ist. Von daher habe ich dem Personal gegenüber die gefälligste Erklärung meiner Anwesenheit parat:

Ich bin zur Yad Vashem-Zeremonie eingeladen.

Und siehe da, die Worte wirken tatsächlich wie ein Zauberspruch. Ich darf sofort weiterziehen. Ich bin so überrascht, dass ich kurz erstarre, dann vergewissere ich mich vorsichtshalber, ob ich das Abwinken des gleichgültig wirkenden Personals richtig verstanden habe. »Ich darf gehen?« Der Ankömmling hinter mir, der nun trotz der Abstandslinien auf dem Boden drängt, klärt die Sache für mich, indem er seinen Pass durchs Fenster schiebt, noch ehe ich den Platz freigeben kann. Weiter vorne wartet bereits meine Begleitung ungeduldig; das System hat ihn auf digitalem Weg ohne jeglichen Alarm durchgeschleust, während schon beim ersten Einscannen meines Passes der Bildschirm mir befahl, das Personal aufzusuchen.

Zum ersten Mal, seit das Coronavirus sich in der ganzen Welt breitgemacht hat, bin ich wieder in Israel. Beim letzten Mal, Anfang 2020, war das Virus schon Thema in allen Zeitungen und meine Abreise nach Berlin dramatisch, die Stimmung im Flugzeug angespannt. Ich trat meinen Rückflug an, wenige Stunden bevor eine Regenflut die Straßen von Jafo, wo ich eine Woche verbracht hatte, in wütende Flüsse verwandelte. Damals hatte ich mir noch gar nicht vorstellen können, oder wollen, was diese Nachrichten für die Welt und für mich bedeuten würden. 2019 hatte ich mit dem Schreiben eines Romans begonnen, in dessen Zentrum eine Art anti-messianische Figur namens Miriam stand, die mich auf fast trotzige, jedenfalls unerwartete Weise, immer wieder nach Jerusalem lockte, und als die israelischen Grenzen dann im Frühjahr 2020 schlossen, sah ich mich in meinem noch tastenden Unterfangen ganz plötzlich abgebremst. Ich bemühte mich trotzdem und werkelte weiter an einer Geschichte, die allerdings noch immer einer vollständigen Karte bedurfte, wie mir inzwischen klar geworden ist. Zwei Jahre verstrichen, in denen es mir so vorkam, als würden die Grenzen nie wieder für mich offen sein, und das hatte fast etwas Symbolisches: Israel nun für immer unerreichbar, und ich, die Jüdin, dazu verdammt von der Geschichte, sich zu spät auf den Weg gemacht zu haben.

Denn seit es Israel gibt, geht es für die im Ausland lebenden Juden zumindest halb im Ernst um genau diese Frage: Gehe ich jetzt dorthin, oder warte ich noch ab? Die Angst, sich zu spät zu entscheiden, begleitet einen immer. Daher stammt das Bild des gepackten Koffers heutzutage: Man ist bereit, sofort nach Israel zu ziehen, sobald es einem zu unbehaglich wird in der Diaspora, wichtig ist, dass er griffbereit ist. Ich allerdings habe keinen gepackten Koffer; früher war ich vielleicht in dieser Hinsicht noch sehr beweglich, aber heute bin ich in Berlin mit lauter schweren Gegenständen und unverbrüchlichen Verbindungen erstaunlich sesshaft geworden.

Als die israelische Regierung dann Anfang 2022 ankündigte, Geboosterte alsbald die Einreise zu gewähren, hatte ich mich umgehend zu meiner Hausärztin begeben, um mich so schnell wie möglich impfen zu lassen, damit ich der vorgesehenen Regelung entsprechen konnte. Ich wusste schon, dass mein Roman ein Eigenleben