Suche

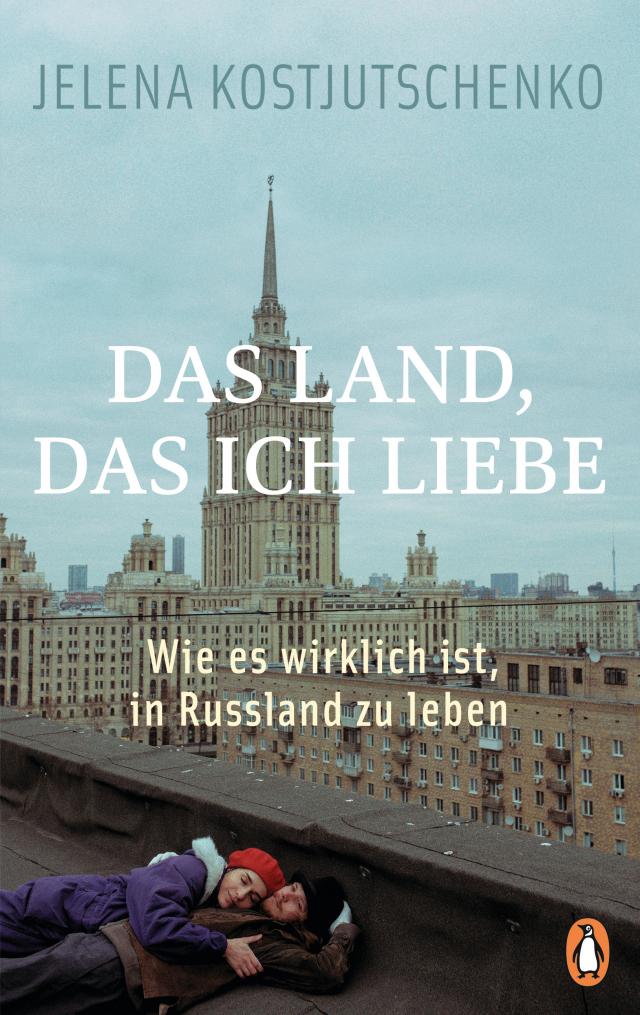

Das Land, das ich liebe

Wie es wirklich ist, in Russland zu leben | Jelena Kostjutschenko

E-Book

2023 Penguin Verlag

416 Seiten

ISBN: 978-3-641-31023-3

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich

Das einzigartige Porträt eines Landes und einer Frau, die sich nicht zum Schweigen bringen lässt

Jelena Kostjutschenko berichtete viele Jahre lang über die politische Repression in ihrem Heimatland, bis ihre Zeitung eingestellt und sie ins Exil gezwungen wurde. Ihr Buch zeichnet ein eindringliches Bild von Russland aus der Sicht derer, die es brutal unterdrückt - Dorfmädchen, die zur Sexarbeit rekrutiert werden, queere Menschen in der Provinz, Patientinnen und Ärzte auf einer ukrainischen Entbindungsstation oder Journalistinnen wie sie selbst. In ihren packenden Reportagen und persönlichen Essays wirft sie einen schonungslosen Blick hinter Putins Propaganda und zeigt eine Welt, die Leserinnen und Lesern in Westeuropa ansonsten verborgen bleibt: die Lebensrealität der Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen.

Im März 2022 überquerte Jelena Kostjutschenko als Reporterin für Russlands wichtigste unabhängige Zeitung, die Nowaja Gaseta, die Grenze zur Ukraine, um über den Krieg zu berichten. Ihre Mission: dafür zu sorgen, dass die Russinnen und Russen von den Gräueltaten erfuhren, die Putin in ihrem Namen beging.

Aus ihren zahlreichen Reportagen der letzten fünfzehn Jahre hat Jelena Kostjutschenko dreizehn für dieses Buch ausgewählt. Sie verbindet sie mit autobiografischen Essays, entstanden seit dem Überfall auf die Ukraine 2022, zu einer kaleidoskopischen Erzählung über ihr Heimatland, das sich zu einem zunehmend autoritären, homophoben Staat entwickelt.

Kostjutschenko berichtet von der Annexion der Krim, dem Krieg im Donbass und aus dem belagerten ukrainischen Mykolajiw. Sie erzählt vom Leben eines queeren Paares im russischen Hinterland, besucht obdachlose Kinder, die sich in der Ruine eines verlassenen Krankenhauses in Moskau eingerichtet haben, begleitet eine 24-Stunden-Schicht in einem Moskauer Polizeirevier und verschafft sich Zutritt zu einem von der Öffentlichkeit abgeschirmten geschlossenen Heim für psychisch Kranke. Sie erzählt aber auch sehr persönliche Geschichten von sich und ihren Erfahrungen als junge, lesbische Frau, als LGBTQ-Aktivistin und als Reporterin der Nowaja Gaseta, die die Ermordung von vier Kolleginnen und Kollegen miterlebt hat.

Getrieben von der Überzeugung, dass die höchste Form der Liebe und des Patriotismus die Kritik ist, dokumentiert Kostjutschenko unerschrocken das Leben in Russland aus der Sicht derer, die systematisch zum Schweigen gebracht werden.

Mit einem exklusiven Vorwort für die deutsche Ausgabe

Jelena Kostjutschenko, geboren 1987, ist eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen Russlands. Ihre Themen sind die politische Repression und die Korruption in ihrem Heimatland. Sie berichtete über Menschen, die von der russischen Regierung zunehmend brutal an den Rand gedrängt werden: über streikende Arbeiter, Obdachlose, Menschen mit Behinderungen und LGBTQ-Aktivsit*innen. Sie war die Erste, die über Pussy Riot schrieb, und wurde mehrfach verhaftet und misshandelt. Seit ihrem 17. Lebensjahr arbeitete sie für die Nowaja Gaseta, die wichtigste unabhängige Zeitung Russlands, die seit März 2022 nicht mehr gedruckt werden darf. Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Gerd-Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas, dem European Press Prize und dem Paul Klebnikov Civil Society Fellowship. Da Kostjutschenko wegen ihrer Kriegsberichterstattung aus Mykolajiw und Cherson eine langjährige Haftstrafe droht, lebt sie mittlerweile im Exil.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Die Männer aus dem Fernsehen

Ich habe keine Erinnerungen an mich als kleines Kind, erst an die Zeit, als ich etwa vier war, vielleicht auch drei. Ich erinnere mich an Silhouetten, die sich über mich beugten. Und an meine Großmutter. Sie starb, als ich fünf war, also muss ich bei meinen frühen Erinnerungen jünger gewesen sein. Großmutter machte gemeine Scherze und lachte, wenn sie mir auf die Finger haute. Sie war krank und nicht immer bei Verstand. Wenn sie der Wahnsinn überkam, wurde sie ganz schüchtern und versuchte sich einzuschmeicheln. Sie bildete sich ein, sie wohne bei fremden Menschen, deswegen versuchte sie, uns zu gefallen. Wenn sie wieder zu sich kam, war sie die Frau, die sie viele Jahre gewesen war: das Familienoberhaupt. Sie war es gewohnt, dass man ihr gehorcht, und sie forderte diesen Gehorsam ein.

Ich war oft krank, ständig erkältet. Nur selten ging ich aus dem Haus. In meinen Erinnerungen herrscht immer dämmriges Licht: Gegenüber wird gebaut, und das Haus verdeckt langsam das Licht. In der rechten Zimmerecke steht ein Klavier - gekauft auf Zuwachs. Mama hofft, dass ich eines Tages lerne, es zu spielen. In der linken Ecke steht ein Fernseher. Er läuft, aber das Bild ist unscharf, voller Schnee, dadurch wirkt es schwarz-weiß.

Der Fernseher war riesig, oder zumindest kam er mir kleinem Ding so vor, und hatte einen gewölbten silbergrauen Bildschirm aus dickem Glas. Darauf ließ sich gerne Staub nieder. Ich rückte einen Stuhl heran, kletterte herauf und berührte den Bildschirm mit dem Finger. Mir war, als berührte ich die Flügel einer Motte, ganz, ganz zärtlich. Elektrostatik, sagte Mama.

Ich erwartete den Abend wie ein mir rechtmäßig zustehendes Vergnügen. Dann sollte die Sendung »Gute Nacht, ihr Kindlein« kommen. Die Marionetten, ein Schweinchen namens Chrjuscha und ein Häschen namens Stepascha, würden sich unterhalten, und dann würde ein Trickfilm laufen. Ich mochte die gezeichneten Trickfilme, aber manchmal kamen auch welche mit Knetfiguren oder Puppen. Das erschien mir wie eine gemeine Verschwendung des Wunders Fernseher. Mit Puppen konnte ich selber spielen.

Ich bemerkte, dass Mutter den Fernseher immer schon eher einschaltete als zu »Gute Nacht, ihr Kindlein«. Sie kam von der Arbeit, hängte ihren Mantel auf und ohne die Schuhe auszuziehen, setzte sie sich gleich auf die Couch. Sie wartete ein paar Minuten, bis die Füße nicht mehr so sehr wehtaten, dann stand sie auf, ging schweren Schrittes zum Fernseher und schaltete ihn ein. Da lief eine Serie über Erwachsene oder die Nachrichten. Ich hasste Nachrichten, ich verstand nicht, wie man sich so was freiwillig anschauen konnte. Das Bild, das sich durch den Schnee kämpfte, war verschwommen. Die Leute schrien, gingen irgendwohin, manchmal waren da auch Moderatorinnen und Moderatoren - sie sahen alle gleich aus und redeten auch alle gleich. Ich verstand nicht, was sie sagten. Mama schaute hin und schwieg. Sie war sehr müde.

Allmählich begriff ich, was passierte. Mama erklärte mir, dass unser Land früher die Sowjetunion gewesen war, aber heute hieß es Russland. Und dass es in der Sowjetunion besser war, es gab viel Essen, und die Menschen waren nett. Jetzt war es anders. Später erfuhr ich, dass Mama Chemikerin war, aber da, wo sie gearbeitet hatte, bekam jetzt niemand mehr Geld, deswegen arbeitete sie jetzt als Putzfrau und als Lehrerin und wusch auch noch die Windeln in meinem Kindergarten. Deswegen war sie so müde und nahm mich nicht so oft in den Arm, wie ich es gern hätte. Ich fragte, wer daran schuld war, dass aus der Sowjetunion Russland geworden war. Mama sagte: Jelzin. Und wer ist Jelzin? Der Präsident. Was ist ein Präsident? Der wichtigste Mensch im Land.

Mama zeigte ihn mir, als die Nachrichten liefen. Der wichtigste Mensch im Land war alt und hässlich, und er hatte einen Riesenkopf. Ich verstand nicht, was er sagte. Er nuschelt

- 2023

- alexej nawalny

- anna politkowskaja

- attentat

- beslan

- diskriminierung

- dmitri muratow

- ebooks

- feminismus

- friedensnobelpreis

- gender equality

- giftanschlag

- homophobie

- kreml

- kremlkritiker

- krieg in der ukraine

- krim

- krim-annexion

- leben in russland

- lgbtq

- meinungsfreiheit

- neuerscheinung

- nowaja gaseta

- nowitschok

- pussy riot

- putin

- queer

- ukraine

- ukraine-krieg

- vergiftung

- wladimir putin